なぜ「辻が花」の名前が展示会から消えたのか

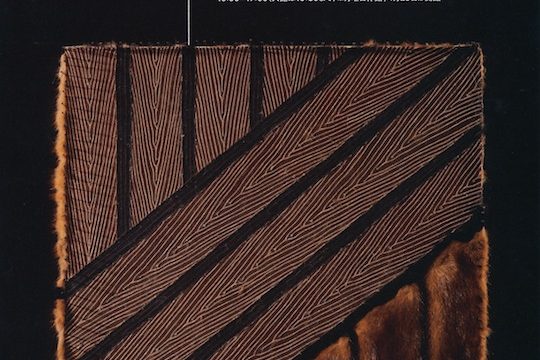

東京国立博物館の特別展「きもの KIMONO」で、私が一番見たかったのは、室町後期から安土桃山時代にかけての染織と江戸初期の寛文小袖(かんぶんこそで)です。お目当は「辻が花」でした。辻が花というと、現代では久保田一竹に代表される「一竹辻が花」と呼ばれる、縫い締め絞り(絞り染)を中心にした華やかなイメージがありますが、この時代の「辻が花」は、絞りはシボの面白さを際立たせたものではなく、色や模様を染め分けするための技巧表現が中心で(そのためにかなり細い針で細かく縫い絞られています)、それに墨などで描き絵をしたり、金銀の摺箔(すりはく)、刺繍なども加えていますが、ある程度の素朴さを残したものであることに特徴があります。非常に精巧な絞りの技術を持ちながらも、格調の高い控えめな表現であるところが、私は好きなのです。・・・と、私の拙い知識ではこのように辻が花を理解して、展覧会を楽しんでおりました。

写真でよく見る有名な小袖「白練緯地花鳥模様(しろねりぬきじかちょうもよう)」(室町時代16世紀)は、目の前の実物は花や鳥を描いた繊細な美しい線の描き絵が鮮明にわかり、一見無地に見える紅(茶色に見える部分)にも模様がびっしり描かれ、ああ、こういう絵が描かれていたのかと、ため息が出ます。品のいい光沢のある練緯(ねりぬき:経糸に生糸《きいと:精錬していない絹糸》、緯糸に練糸《ねりいと:精錬した絹糸》を使った平織りの絹織物)の生地の美しさにもうっとりです。

しかし展覧会では、この「白練緯地花鳥模様」も含め、染織の書物などでお馴染みの辻が花の小袖には「辻が花」の表記はどこにもなく、すべて「縫い締め絞り」として解説されていました。なぜ「辻が花」の表記が消えたのでしょう。その理由が、今回の展覧会の図録を見てわかりました。

「辻が花」とは絞り染めではなく「赤い帷子」のこと

「きもの KIMONO」の図録の最初のページに、今回の特別展の企画者でもある東京国立博物館の小山弓弦葉(おやまゆづるは)さんの文章に、理由が書かれていたのです。そこでは近代以降、縫い締め絞りに墨などで描き絵をした模様を「辻が花」と称されてきたが、「それは誤りである」と断言しています。これらは「くくし」とか「つまみ」と呼ばれていた縫い締め絞りに「引き絵」と呼ばれていた墨絵で模様を施した、草花模様の絹製のきものであるというのです。

小山さんは「幻の染」として実態がよくわからず「神話化」されていった「辻が花」の手がかりを求め、古い文献を数年に渡り調べあげました。現在では辻が花は、「室町時代後期から江戸時代初期にかけて制作された縫い締め絞り」というのが染織史研究における定義になっていますが、中世の資料をいくら調べても「辻が花=縫い締め絞り」という言説はなかったといいます。中世の文献を当たっていくと、「辻が花(染)」とは、武家や公家の女性、または元服前の少年が着用する「帷子(かたびら)」で、赤色が特徴であるといいます。帷子とは「生絹(きぎぬ/すずし):精錬されていない生糸(きいと)で織ったハリ感のある絹織物。」か「麻」でできた夏の単(ひとえ:裏地のつかないきもの)仕立てのきものです。つまり辻が花は、絞り染めではなく「赤い帷子」のことなのです。

辻が花が「幻の染め」と言われ「神話化」された経緯

ではどうして、いつから「辻が花」を「縫い締め絞り」と言われ始めたのでしょうか。小山さんによると、「辻が花」を「縫い締め絞り」と主張しはじめたのは、明治・大正期の京都で店を構える裕福な古美術商として知られるの野村正治郎だといいます。日本染織の研究家であり、染織コレクターであった彼は、欧米で日本染織が高い人気を得たことに注目し、これまで顧みられなかった古着やボロ裂に、美術本の出版活動を通じ新たな価値観をもたらせました。中でも人気の高かったのが「辻が花」で、「辻が花=縫い締め絞り」の概念を普及させていったのです。さらに著名な日本画家や洋画家、実業家の熱心なコレクターが、「名物裂(めいぶつぎれ)」のように「辻が花」の価値を高めていきました。戦後になると、染織史研究家によりさらに拡大解釈が行われ、今まで「辻が花」と称されなかった武将の小袖や胴服(どうふく:羽織の古称)も「辻が花」の名称が与えられ、貴重なものは国の重要文化財に指定されました。昭和50年ごろには久保田一竹をはじめとする「辻が花作家」により、「辻が花ブーム」が起こり、呉服業界にも多大な影響を与えていきました。

詳しくは、小山弓弦葉さんの博士課程論文「辻が花の研究」がネットで見られるのでご覧ください。ほとんど完全な形を遺していない「辻が花裂」が、「幻の染め」と言われるまでに「神話化」され価値を高めて行ったプロセスが書かれています。

http://gakui.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/gazo.cgi?no=126526

しかし、今まで安土桃山を中心に、室町時代後期から江戸時代初期にかけて制作された「縫い締め絞り」の模様染が本来の「辻が花」でなかったとしても、多色の絞り染めを主に、金銀の摺箔(すりはく)、墨や朱の描き絵・描き線、刺繍などを加えた、この上もなく美しい模様染の価値がなくなった訳ではありません。「辻が花」というブランド名がなくなったとしても、格調の高い美しさが消えるものではないのです。それにしても「ブランドの力」というものは、すごいものだと思わざるを得ません。

【Textile-Tree/成田典子】